临时记录-待分类

软件维护的四种类型

- 改正性维护(Corrective Maintenance)

- 修复软件在运行中发现的错误或缺陷。

- 关键词:纠错、修复缺陷。

- 适应性维护(Adaptive Maintenance) ✅

- 当运行环境发生变化(软硬件、操作系统、数据库版本等),为了保证软件继续运行而进行的修改。

- 关键词:适应环境变化。

- 完善性维护(Perfective / Improvement Maintenance)

- 在用户需求变化时,为了改进性能或增强功能而进行的修改。

- 关键词:扩展功能、改善性能。

- 预防性维护(Preventive Maintenance)

- 为了提高软件可维护性、预防未来潜在问题,提前修改软件。

- 关键词:未雨绸缪、提高可靠性。

📌 总结口诀

- 改正性:修 bug

- 适应性:换环境

- 完善性:加功能/优化提升性能

- 预防性:防未来

网络分层模型与设备对应

① 五层协议模型

- 应用层

- 协议:HTTP、FTP、SMTP、DNS

- 设备:应用软件

- 传输层

- 协议:TCP、UDP

- 设备:防火墙(部分功能涉及传输层端口控制)。无专属硬件

- 网络层

- 协议:IP、ICMP、ARP、RIP、OSPF、IPSec

- 设备:路由器、防火墙(主要功能)、三层交换机

- 数据链路层

- 协议:以太网(Ethernet)、PPP、HDLC

- 设备:交换机、网桥

- 物理层

- 信号传输,比特流

- 设备:中继器、集线器、网线、光纤、双绞线、网卡(部分)

注意: 以太网交换机通常指二层交换机,它工作在链路层

② 七层 OSI 模型(对照)

| OSI 七层 | 五层模型对应 | 协议/功能 | 设备 |

|---|---|---|---|

| 应用层 | 应用层 | HTTP、FTP、DNS、SMTP | 应用软件 |

| 表示层 | 应用层 | 编码、加密、压缩 | 软件库 |

| 会话层 | 应用层 | 建立/维护/管理会话 | 软件库 |

| 传输层 | 传输层 | TCP、UDP | 防火墙(部分) |

| 网络层 | 网络层 | IP、ICMP、路由协议 | 路由器、防火墙(主要功能) |

| 数据链路层 | 数据链路层 | 以太网、PPP、帧 | 交换机、网桥 |

| 物理层 | 物理层 | 比特流、物理接口 | 集线器、中继器、网线 |

③ 总结口诀

- 物理层:集线器、中继器(传电信号)

- 链路层:交换机、网桥(管帧转发)

- 网络层:路由器、防火墙(管IP转发)

- 传输层:端口防火墙(控制TCP/UDP端口)

- 应用层:应用协议(HTTP、DNS、邮件等)

👉 口诀: “物理靠电线,链路靠交换,网络靠路由,传输靠端口,应用靠协议。”

结构化

结构化分析(SA):自顶向下逐步分解,侧重功能。

结构化设计(SD):模块化、低耦合高内聚。

结构化程序设计(SP):三种基本控制结构(顺序、选择、循环)

树与二叉树常考公式速查表

① 树的基本性质

-

一棵有 $n$ 个结点的树有 $n-1$ 条边。

-

树的度 = 各结点度的最大值。

-

设 $n_i$ 表示度为 $i$ 的结点数,$n$ 表示总结点数:

n=n0+n1+n2+⋯+nmn = n_0 + n_1 + n_2 + \dots + n_mn=n0+n1+n2+⋯+nm

② 叶子结点数公式(树)

设树的度为 $m$,$n_0$ 表示叶子结点数,则:

n0=(n2+2n3+3n4+⋯+(m−1)nm)+1n_0 = (n_2 + 2n_3 + 3n_4 + \dots + (m-1)n_m) + 1n0=(n2+2n3+3n4+⋯+(m−1)nm)+1

口诀:叶子数 = (度 ≥ 2 的结点超出部分和) + 1

③ 二叉树的性质

-

结点数关系 对任意二叉树:

$n0=n2+1$

(叶子结点数 = 度为 2 的结点数 + 1)

-

第 i 层最多结点数

${MaxNodes}(i) = 2^{i-1}$

-

深度为 k 的二叉树最多结点数

${MaxNodes} = 2^k - 1$

-

有 n 个结点的完全二叉树深度

$k=⌊log2^{n}⌋+1$

-

满二叉树

- 叶子结点数 = 内部结点数 + 1

- 总结点数 $n = 2n_0 - 1$

④ 树与二叉树的转换

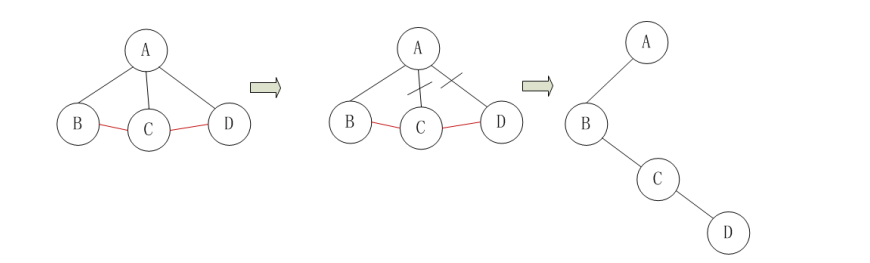

- 任意树 → 二叉树 (左孩子、右兄弟):

- 兄弟相连 → 加横线

- 只留长子 → 加竖线

- 删除其他连线

- 二叉树 → 树:

- 把左孩子当长子

- 把右孩子当兄弟

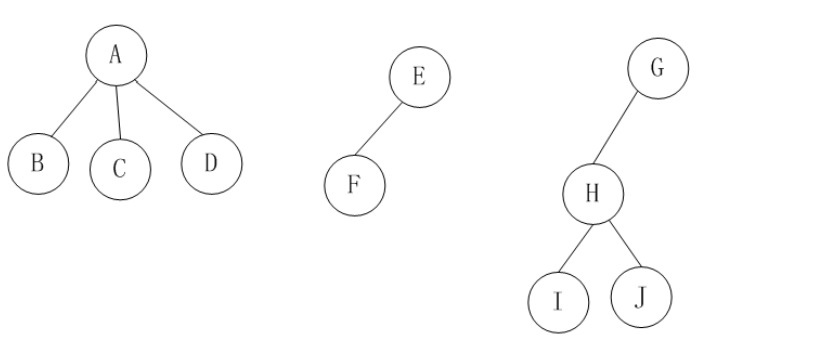

该森林有3课子树:

将此森林转换成二叉树,这里只需要转换第1棵子树,子树2和子树3本身已经是二叉树了。子树1转换成二叉树的过程是:1、在所有兄弟结点之间加一条线。2、对树中的每个结点,只保留它与第一个孩子结点之间的连线,删除它与其它孩子结点之间的连线。3、该树的孩子结点转化为这个颗二叉树的左子树,兄弟结点转换为二叉树的右孩子结点。

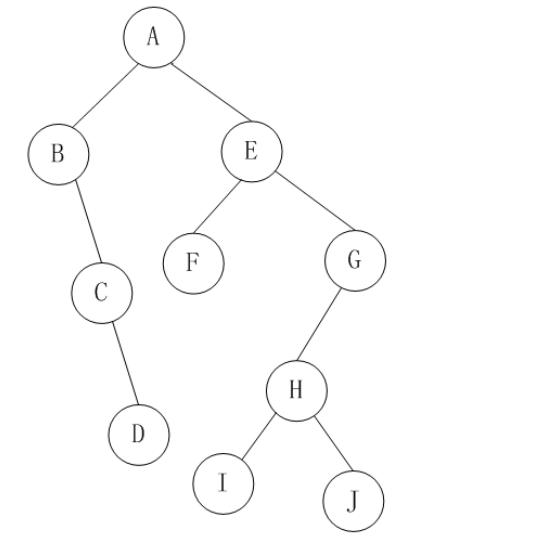

最终的转换结果如图:

左子树的节点数目=n1-1

右子树的节点数目=n2+n3

📖 例题速算

例:一棵二叉树有 20 个叶子结点,问度为 2 的结点有多少个?

- 用公式:$n_0 = n_2 + 1$

- $n_2 = 20 - 1 = 19$ ✅

✅ 总结口诀:

- 树:叶子 = 度≥2的超额 + 1

- 二叉树:叶子 = 度2 + 1

- 满二叉树:总结点 = 2×叶子 - 1

📖 举个例子

题目里说:一棵树

- 度为 4 的结点:5 个

- 度为 3 的结点:8 个

- 度为 2 的结点:6 个

- 度为 1 的结点:10 个

用公式算:

$n0=(n2+2n3+3n4)+1=(6+2×8+3×5)+1=(6+16+15)+1=38$

结果叶子数 = 38。

✅ 总结理解

- 度 = 1:不影响叶子数:

(1-1)*10 = 0 - 度 ≥ 2:多出的 $(k-1)$ 个孩子,会减少 $(k-1)$ 个叶子 → 所以要加进公式

- 最后 +1:树整体结构补偿

👉 所以口诀才写成: 叶子 = (度 ≥ 2 的超额总和) + 1

各类测试和主要发现的问题阶段

- 单元测试

- 检查:模块是否实现了 详细设计

- 发现:实现代码与详细设计不符的问题

- 集成测试

- 检查:模块之间接口、交互是否满足 概要设计

- 发现:模块接口、数据流、控制流的问题

- 系统测试

- 检查:整个系统是否满足 需求分析

- 发现:需求是否实现正确、完整

- 验收测试

- 检查:系统是否满足用户需求(用户验收)

瀑布模型 (Waterfall Model)

-

瀑布模型是以文档为驱动的模型,适合需求明确的软件项目的模型,

-

优点:

- 容易理解

- 管理成本低

-

缺点:

- 缺乏灵活性

- 难以适应需求的变化(如果软件在后期出现需求变化,整个系统需要从头开始)

✅ 口诀:

- 瀑布模型:文档驱动、阶段顺序、缺乏灵活性(适合需求变化少的场景)

- 原型模型:用户参与,需求明确

- 螺旋模型:风险驱动,迭代开发

- 敏捷方法:强调沟通,应对变化

待整理